Malgré ses bons résultats économiques depuis les années 2000, la filière porcine française renferme de grandes inégalités entre ses différents maillons, ainsi qu’entre les éleveurs et éleveuses. Elle a également un coût élevé pour la société qui questionne son avenir.

Après des études sur la filière bovin lait en novembre 2023 et la filière bovin viande en septembre 2024, le BASIC et la Fondation pour la nature et l’homme se sont intéressés à la filière porcine, la création et la répartition de valeur entre ses différents maillons et les coûts sociétaux qu’elle engendre.

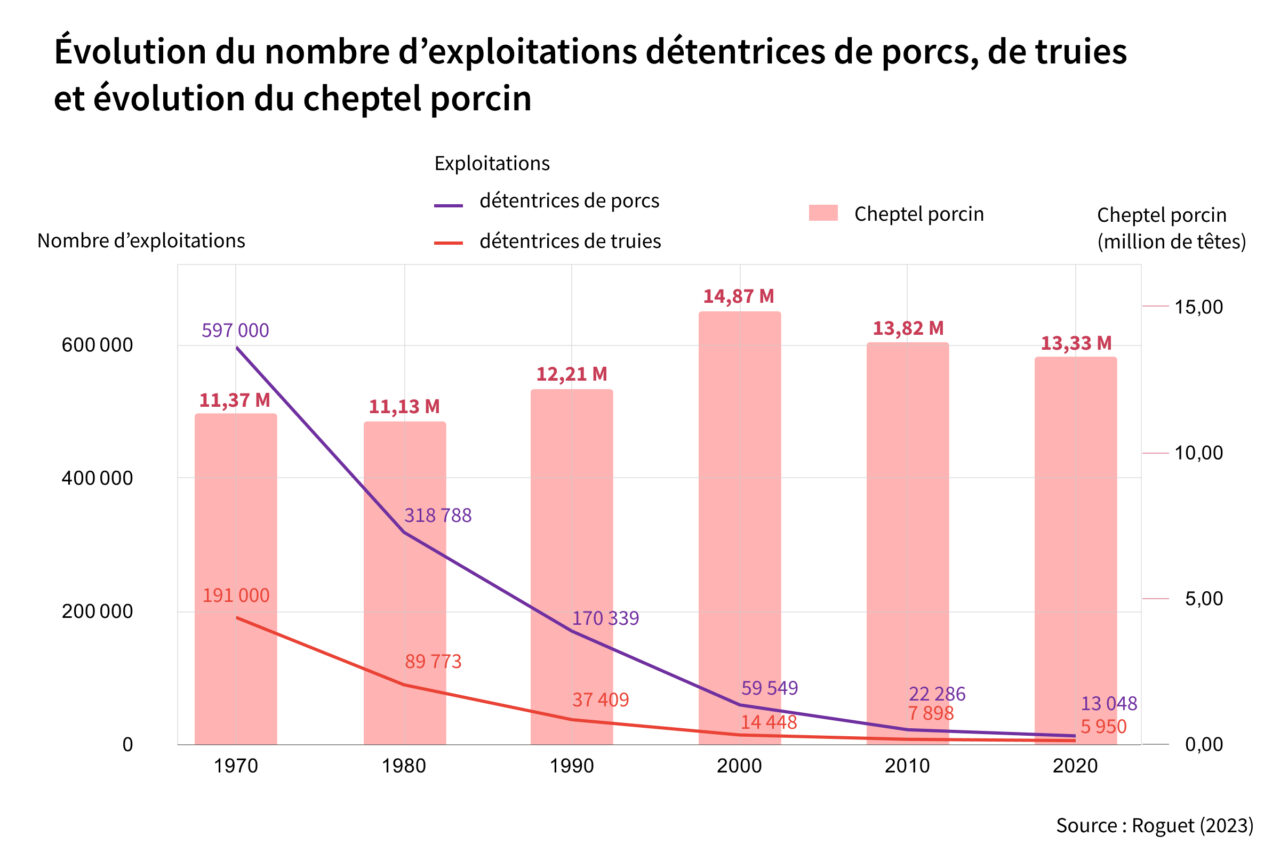

La filière porcine s’est métamorphosée depuis les années 1960. Les volumes et les cadences de production ont augmenté, le nombre d’acteurs s’est réduit via un phénomène de concentration qui a engendré des structures de grande, voire de très grande taille, avec un nombre croissant d’exploitations de plus de 2 000 porcs.

Les productions ont été standardisées et massifiées (c’est la commoditisation) pour répondre à la concurrence féroce des industriels européens (Allemagne, Danemark et Pays-Bas), lancés dans une course vers la compétitivité-prix.

Une filière qui bénéficie principalement à la grande distribution

Cette concurrence a éliminé les acteurs de plus petite taille et divisé le nombre d’abattoirs par 10 entre 1968 et 2023. Les difficultés du maillon de la transformation incitent à la concentration des entreprises pour leur permettre des économies d’échelle et leur donner un plus grand poids dans les négociations vis-à-vis des super et hypermarchés.

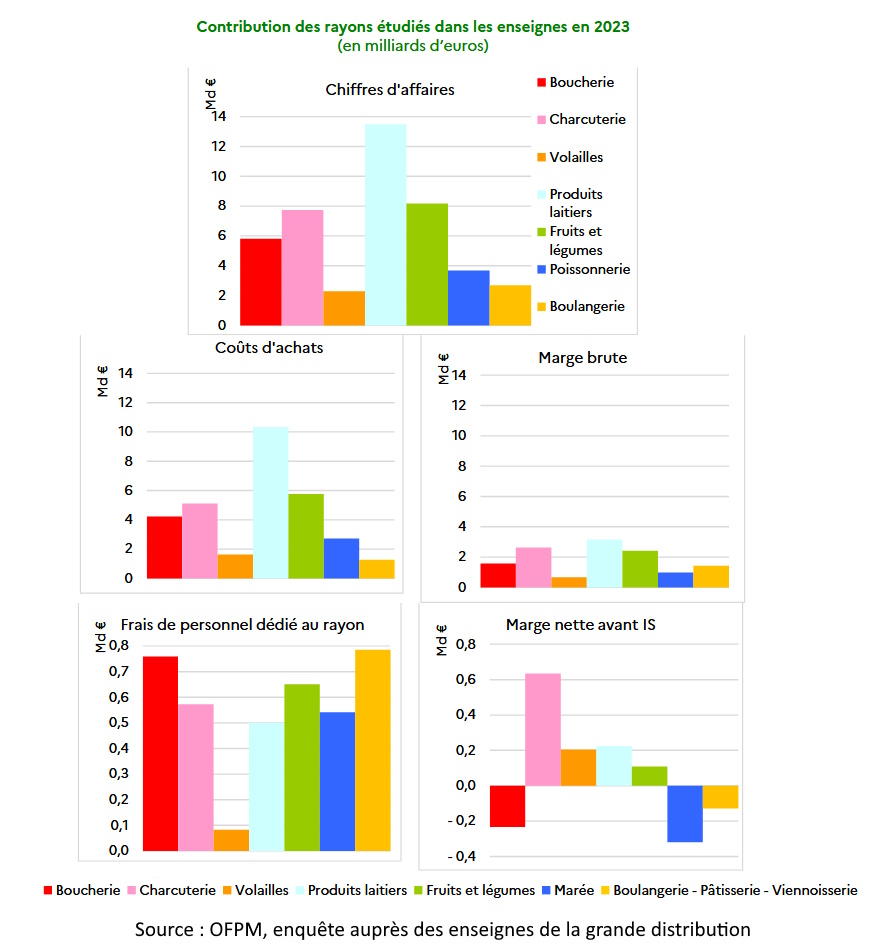

Car si une grande partie des industriels souffre, ce n’est pas le cas du maillon de la distribution. Les grandes et moyennes surfaces ont généré en moyenne 427 millions d’euros de bénéfices nets par an, grâce à la vente de produits de charcuterie de porc sur la période 2017-2022. Cela équivaut à 1/5e des bénéfices totaux de la grande distribution, tous rayons confondus (y compris les rayons déficitaires). Les marques de distributeurs dominent très nettement ce secteur : elles représentent un peu plus de la moitié des achats de charcuterie en super et hypermarchés, sachant que 91% des achats de charcuterie consommée à domicile ont lieu dans ce type d’enseignes.

Les éleveurs et les éleveuses s’en sortent également plutôt bien en moyenne. L’élevage porcin est l’une des activités agricoles les plus rémunératrices. Mais il se caractérise par des inégalités de revenus très importantes. Tandis que 7% des exploitations perdent de l’argent, les 10% les plus riches gagnent six fois le revenu moyen de la profession agricole.

S’exprimant en juin lors d’un rassemblement d’éleveurs et d’éleveuses de porcs, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a salué la « place centrale » qu’ils occupent « dans la reconquête de la souveraineté alimentaire de notre pays ». Pourtant, la balance commerciale de la France sur les produits porcins est négative en valeur depuis le début des années 2000. La filière française est enfermée dans un modèle où elle exporte des produits à faible valeur ajoutée (animaux vivants, carcasses, abats, etc.) et importe des produits à haute valeur ajoutée (charcuteries sèches) ou des matières premières à bas coût pour fabriquer de la charcuterie en France. Elle subit ainsi des importations croissantes d’Espagne pour la fabrication industrielle de jambon cuit en France et des importations de produits de charcuterie très standardisés et peu chers par la grande distribution.

Des coûts élevés pour la société qui ne sont pas une fatalité, mais un motif sérieux pour engager une transition du secteur

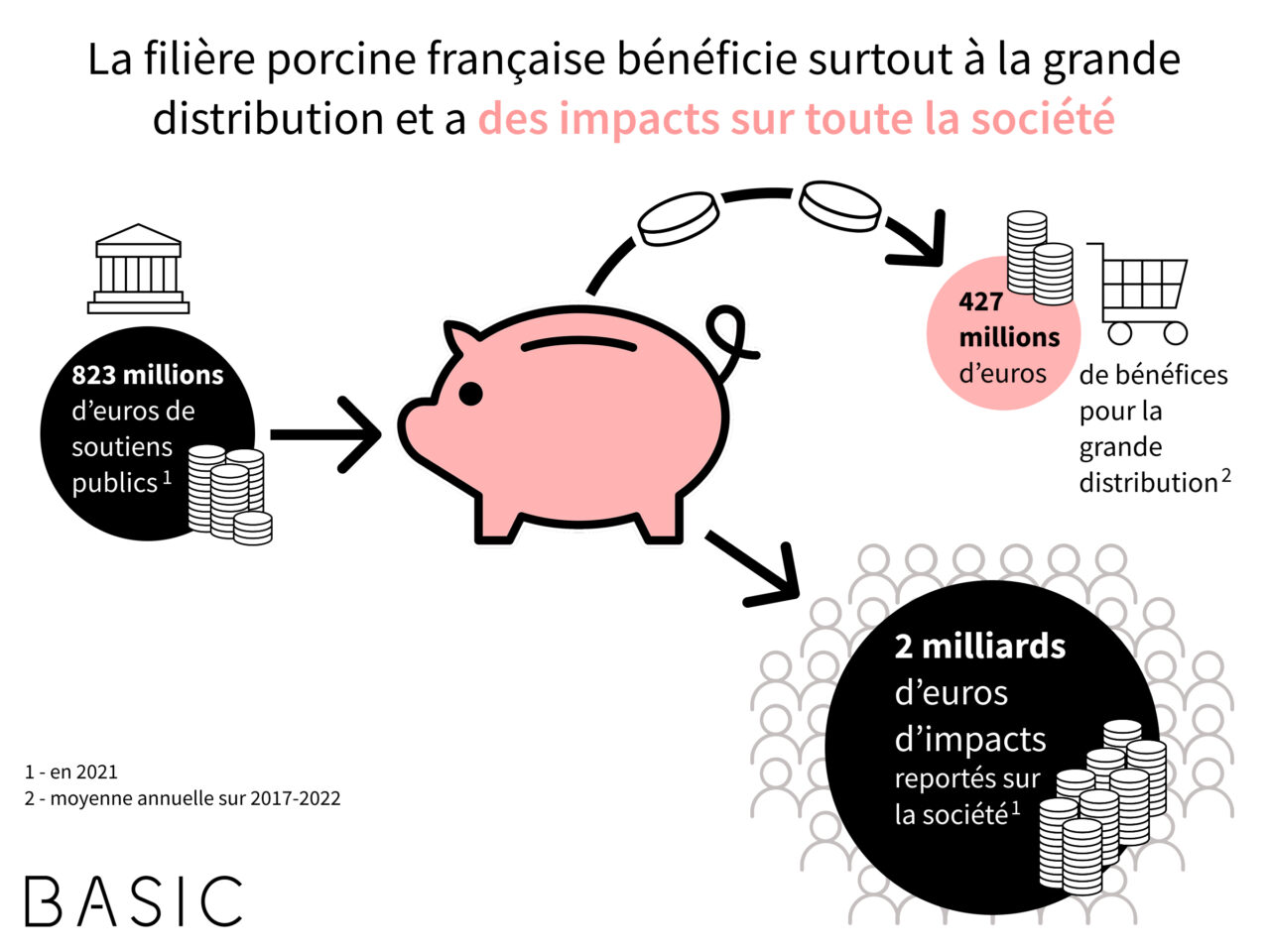

Tous ces éléments viennent nuancer le portrait souvent dressé d’une filière performante. Mais pour avoir une vision exhaustive, il faut également inclure ce que coûte la filière porcine. Nous avons donc calculé les soutiens publics qu’elle reçoit et les montants dépensés pour en atténuer les impacts.

Les pouvoirs publics (État, Union européenne, etc.) ont dépensé 823 millions d’euros en 2021 pour soutenir les différents maillons de la filière porcine. Il s’agit principalement de subventions d’exploitation pour les éleveurs et les éleveuses et d’exonérations sociales et fiscales pour tous les maillons (production, transformation, distribution, restauration).

Les dépenses publiques destinées à atténuer les impacts de la filière sont encore plus importantes. Elles ont atteint a minima 2 milliards d’euros en 2021. Il s’agit pour l’essentiel de dépenses de santé provoquées par la consommation de charcuterie. Cette dernière dépasse en effet largement les recommandations sanitaires et génère ainsi des maladies comme le diabète et le cancer colorectal. S’ajoutent à ces dépenses la prise en charge des impacts écologiques, notamment la pollution de l’air à l’ammoniac et la pollution de l’eau aux nitrates.

Face à ce constat, plusieurs travaux ont démontré que des trajectoires alternatives sont possibles[1]. Elles passent notamment par la diffusion de pratiques agroécologiques (élevage de plein air, sur paille, alimentation animale non industrielle, reconnexion entre l’élevage et les cultures végétales, etc.), la fin de la spécialisation de certains territoires dans l’élevage porcin, le redéploiement sur l’ensemble du territoire de petits élevages et une baisse de la taille des exploitations. Les acteurs de la santé publique appellent également à une baisse de la consommation de viande et à reconsidérer l’utilisation des additifs nitrés.

Face à de tels défis, des politiques publiques sont indispensables pour accompagner la filière dans une transformation ayant pour objectifs l’autonomie alimentaire, le maintien de l’emploi rural et la résilience, plutôt que de laisser le marché commun européen et la mondialisation des échanges structurer les rapports entre les acteurs de la filière porcine et en aggraver les impacts.

👉 Lire l’étude sur le site de la Fondation pour la nature et l’homme

👉 Lire notre rapport de recherche

Dans les médias :

- Actu-Environnement – Filière porcine : une facture salée pour l’environnement

- AEF Info – L’impact environnemental de la filière porcine s’élève à 162 M€ par an selon la FNH

- Agra Presse – Porc : la fondation FNH calcule les « coûts cachés » de la filière

- Alternatives économiques – La surconsommation de charcuterie coûte cher à la Sécu, et 3 autres infographies à ne pas rater

- France Culture – Journal de 8h du mardi 7 octobre 2025

- GEO – Le Chiffre de GEO: 162 millions d’euros dépensés pour traiter la pollution issue de l’élevage porcin

- Le Journal de l’Économie – 1,9 milliard d’euros pour la Sécurité Sociale : l’aliment que les Français consomment beaucoup trop

- Le Monde – L’élevage porcin, « un modèle qui coûte cher » en termes d’impacts sur la santé et l’environnement selon la Fondation pour la nature et l’homme

- Nice-Matin – Surconsommé, quel est cet aliment qui coûte 1,9 milliard par an à la Sécurité sociale, selon un rapport inédit de la Fondation pour la nature et l’Homme ?

- Ouest-France – Santé, environnement… Une étude évalue ce que coûte la filière porcine au contribuable

- RCF Sud Bretagne – Filière porcine : un rapport pointe ses impacts financiers et environnementaux

- Le Télégramme – « On ne veut pas casser la filière porcine, on veut l’aider à se transformer », soutient la Fondation pour la Nature et l’Homme qui a évalué ses coûts pour la société

- La Tribune – Viande : les faramineux coûts cachés de la surconsommation de porc

Photo : Diego San / Unsplash.

[1] Voir Iddri, 2024, Des filières viande sous tension : entre pressions compétitives et accès à la biomasse.; Poux, X., Aubert, P.-M. (2018). Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. Enseignements d’une modélisation du système alimentaire européen, Iddri-AScA, Study N°09/18, Paris, France, 78 p. L’institut technique de la filière (Ifip) modélise une baisse d’a minima 20% de la consommation et de 28% de la production pour s’inscrire dans les objectifs carbone français (en plus d’une optimisation des pratiques), cf. Ifip, 2021, « Scénarios 2050 pour la filière porcine ».